リサイクルマークのついたプラスチックごみ(プラスチック製容器包装)を積極的に集め、プラスチックゴミの日に回収に出している人は多いと思います。僕もそう。きっと何かのプラスチック製品に生まれ変わってくれると信じて。。。

しかしながら、ゴミステーションに出したプラスチックごみのうち、新たなプラスチック製品に再生されるのはわずか13~15%程度です*。

40~50%は選別残渣として可燃ごみとともに焼却されます。残りは発電用の燃料として使われたり、製鉄所でコークスの代わりに使われたり、アンモニア合成に使われます。このとき、プラスチックの中に含まれる貴重な炭素は再利用されることなく二酸化炭素となって大気に放出されます。

なぜそんなことになるのでしょうか?

初期の選別で50~60%に減少!

家庭から回収されたプラスチックごみは、各市町村で粗く選別されます。この時、汚れのひどいものや、プラスチックごみ以外のものは、選別残渣として燃えるゴミとして処理されます。

ベルトコンベアの上を流れてくるプラスチックごみをテキパキと作業員の方が仕分けていきますので、プラスチックごみが半分以上入った袋だったとしても一見怪しいものは残渣扱いされます。たとえば、プラスチックごみを入れた袋の着色が強すぎたり、袋の口が堅く結ばれてていて中身を確認しにくい場合は残渣扱いされることもあります。

僕が調べた市町村では約40%がこの段階で捨てられていました。日本容器包装リサイクル協会のサイト(下のリンク)でも家庭から集められる容器包装プラのうち約45%がリサイクルに回っていないことが示されています。結果、リサイクル向けに市町村を離れるプラスチックごみは50~60%まで減っています。

回収率をあげるには

プラスチックごみを出すときは、紙や容器包装プラ以外のものを混ぜないこと、適度に洗うこと、過剰な袋詰めをしたり、中身がわかるようにすることが大切です。

市町村を離れたプラスチックごみはどこにいく?

市町村ではペールと呼ばれる約1立方メートルの塊を作り出荷します。この中には選別されたプラスチックのトレイ、容器、包装フィルム、袋などが含まれています。

ペールは2つの用途で再商品化事業者に引き取られていきます。1つはマテリアルリサイクル、もう1つはケミカルリサイクルです。およそ半々で引取られていきます。つまり家庭で集められたプラスチックごみの25~30%がマテリアルリサイクル、同じく同割合でケミカルリサイクルに向かいます。

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルとは、回収したプラスチックを溶かしたうえで別の製品に成形する方法です。品質のよい製品を作るためには、できるだけ同じ種類のプラスチックに選別する必要があります。ペールを解体したうえで、細かく選別して、PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PS(ポリスチレン)、PA(ポリアミド(ナイロンのこと))、などに分け、そのうえで種類ごとに成形加工します。

リサイクルしにくいプラスチック

このとき、選別しにくいプラスチックが存在すると、種類分けできずに困ってしまいます。たとえば、包装フィルムはいろんな種類のプラスチックが張り合わされて構成されているため、容易に分けることができません。

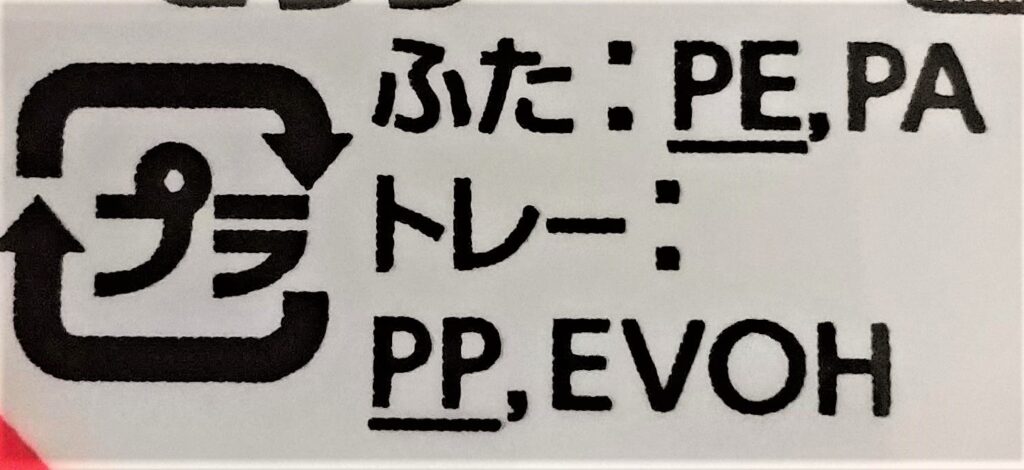

下の写真の例の場合、ふたはPE(ポリエチレン)とPA(ポリアミド)で構成されています。下線がついてるPEが主成分です。

PEとしてリサイクルされるかもしれないし、PAが邪魔になってリサイクルできないかもしれません。

リサイクルされるかどうかは製品に求められる品質によって異なってきます。とにかく形が整えばよいという再生品もあるでしょうし、機能や強度を維持するために純度が重要な場合もあろうと思います。

最終的に炭素製品へのリサイクル率は13~15%

このような理由で、リサイクル材料として使えるのは約半分です。家庭で集められたプラスチックごみに対する割合は12.5~15%にまで減ってしますのが実情です。

残渣の多くは発電用に使われます。発電用に燃焼されたプラスチックは二酸化炭素となり大気に放出されるので、リサイクルされたといはいえません。

回収率をあげるには

リサイクルされやすいプラスチックを増やしていくのが有効です。プラスチックを製造販売しているメーカーさんは、売れるからという理由で一回ぽっきりの使い捨て容器に複合材料を使っていてはダメです。できるだけ単一素材(モノマテリアル)で構成された製品が望まれます。モノマテリアル化に関する研究が盛んにおこなわれてきました。その成果に期待します。

ケミカルリサイクル

もう一つのリサイクル方法、ケミカルリサイクルの実態はどうなのでしょう?

現在のケミカルリサイクルでは炭素製品へのリサイクル率はほぼゼロ

国内のケミカルリサイクルの大部分は製鉄所におけるコークス代替です。コークスは炭素の塊ですので、その一部をプラスチックに置き換えています。

プラスチックを構成する主な元素は炭素で、これが酸化鉄の還元に使われますが、炭素は鉄の中に取り込まれません。鉄の還元の際に、二酸化炭素となって大気に放出されます。つまり炭素は全く再利用されません。

コークス代替することで、コークスの原料となる石炭の使用量は減りますので、二酸化炭素排出量の削減には貢献されています。ですが炭素資源の有効活用という面で、効果は得られてないのです。

アンモニア合成に使われているプラスチックも同様です。プラスチック中の炭素は再利用されることなく二酸化炭素になります。ドライアイスや炭酸飲料として使われたあと大気放出されるので、リサイクルされたとは言い難い状況です。

燃料油に転化する油化という方法がありかつて国内でも実施されていましたが、引用先の日本容器包装リサイクル協会のサイトによると最近の実績はゼロです。

とはいえケミカルリサイクルに期待します

実績が上がってないケミカルリサイクルですが、プラスチックを小さな分子にバラバラに分解したうえで新たなプラスチックを合成できるため、多少汚れがあっても問題ないのが魅力です。

化学会社がこぞって開発に取り組んでいます。海外ではすでに商業化段階に進んでいるものもあります。技術的・経済的なハードルが高いためまだ普及していませんが、今後の成果に期待します。

まとめ

- 家庭から排出されるプラスチックごみが新たなプラスチック製品に再生されるのはわずか13~15%程度です。

- リサイクル率を上げるために私達ができることは、紙や容器包装プラ以外のものを混ぜないこと、適度に洗ったうえで回収にだすこと、過剰な袋詰めをしたり中身がわからないようにしないことです。

- リサイクルしやすいプラスチック製品の開発や、汚れや選別不良があってもリサイクルできる技術の開発に期待します。

- プラスチック製品への再生率が低いからと言ってプラスチック回収が無駄になっているわけではなく、むしろ積極的に参加してリサイクルに関する関心の高さを示して、行政の対応や、技術開発のスピードにプレッシャーをかけていくことが大事です。

*参考にしたウエブサイト